Optimismus angebracht – Life Sciences auf Weltniveau

Oktober 8, 2025|RW

Europa neu denken. Das Vorhandene sehen. Es feiern!

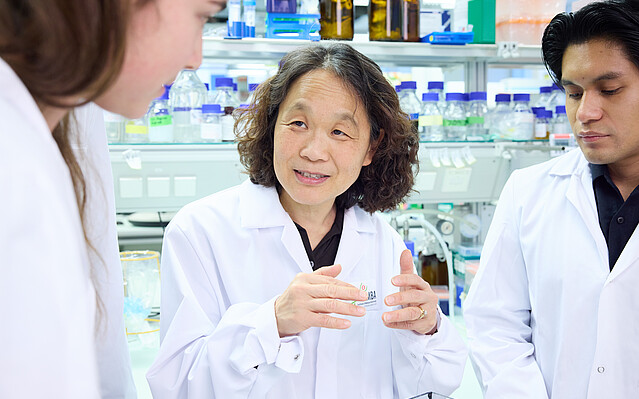

Die wissenschaftliche Direktorin des Institute of Molecular Biotechnology (IMBA), Elly Tanaka, hat kürzlich in Der Standard einen Meinungsbeitrag veröffentlicht. Darin hebt sie das hohe Niveau wissenschaftlicher Forschung in Europa hervor und würdigt die österreichischen Bemühungen, exzellent ausgestattete Zentren akademischer Spitzenforschung aufzubauen.

Nachfolgend lesen Sie die vollständige, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte Fassung – mit freundlicher Genehmigung des IMBA.

In einem kürzlich erschienenen Kommentar in Der Standard forderte Helga Nowotny dazu auf, „Europa neu zu denken“ – ein Aufruf, Spitzenforscherinnen und -forscher aus den USA hierher zu holen. Der Beitrag stieß auf gemischte Reaktionen. Manche zweifelten an Europas Wettbewerbsfähigkeit – eine Haltung, die ich für zu pessimistisch halte. Denn die Forschungsbedingungen und Ergebnisse an österreichischen Institutionen geben allen Grund zur Zuversicht.

Mein eigener Weg mag diese Sichtweise verdeutlichen. In den 1990er-Jahren wechselte ich von einer führenden US-Universität nach London, und 2016 entschied ich mich schließlich, Österreich zu meiner akademischen und beruflichen Heimat zu machen. Als Teil der internationalen Life-Sciences-Community habe ich die Entwicklung der europäischen Forschungslandschaft in den letzten drei Jahrzehnten aus nächster Nähe verfolgt. Und aus dieser Perspektive kann ich mit Überzeugung sagen: Österreich steht stärker da, als viele glauben.

Mit seiner Mischung aus intellektueller Infrastruktur, professionellen Institutionen und hoher Lebensqualität bietet Österreich – und insbesondere Wien – überzeugende Gründe für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, hier zu forschen. Entsprechend erreichen uns immer mehr Anfragen von herausragenden Forscherpersönlichkeiten.

Exzellenz in der Ausbildung

Österreichische Studierende starten ihre wissenschaftlichen Karrieren auf einer soliden Grundlage. Das Bildungssystem hier – trotz mancher Herausforderungen – bringt junge Menschen hervor, die beeindruckend gut auf die Anforderungen der Forschung vorbereitet sind. Ihre Neugier und ihr Engagement stehen jenen von Studierenden an den besten US-Universitäten in nichts nach.

Ein starkes institutionelles Ökosystem:

Förderagenturen wie der Wissenschaftsfonds FWF oder der Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds (WWTF) arbeiten auf höchstem professionellen Niveau. Einrichtungen wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sichern mit verlässlicher Basisfinanzierung langfristige Stabilität – eine wesentliche Voraussetzung für ambitionierte, neugiergetriebene Forschung.

Politische und gesellschaftliche Unterstützung

Forschung ist nicht nur eine akademische, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Im internationalen Vergleich engagieren sich österreichische Politikerinnen, Politiker und öffentliche Institutionen stark in der Wissenschaftspolitik – von der Grundlagenforschung bis hin zu anwendungsorientierten Projekten. Auch wenn es eine gewisse Wissenschaftsskepsis gibt, darf das nicht den Blick auf die große Mehrheit verstellen, die wissenschaftliche und intellektuelle Arbeit klar befürwortet.

Eine kritische Masse an Exzellenz

Cluster wie das Vienna BioCenter oder das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) sind wahre Kraftzentren für Talente und Infrastruktur. Diese Umgebungen schaffen ideale Bedingungen für interdisziplinäre Zusammenarbeit, Karrieremöglichkeiten und familienfreundliche Arbeitsbedingungen – alles entscheidende Faktoren für Forschende in allen Lebensphasen. Solche Ökosysteme ermöglichen nicht nur wissenschaftliche Höchstleistungen, sondern fördern auch eine lebendige Forschungskultur.

Von der Grundlagenforschung zur Anwendung

Von der Grundlagenforschung zur Anwendung: In diesen Zentren gelingt auch der Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Agenturen wie die FFG spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor funktioniert: Die Übersetzung von Grundlagenforschung in Start-ups ist hier keine Theorie – sie ist gelebte Realität.

Eine Stadt, die Leben und Wissenschaft verbindet

Wien wird nicht umsonst regelmäßig zu den lebenswertesten Städten der Welt gezählt. Die Stadt ist kosmopolitisch, kulturell reich, dennoch leistbar, familienfreundlich und voller Leben. Hinzu kommen die ausgezeichnete internationale Anbindung und eine stark englischsprachige Forschungskultur an führenden Institutionen – ein klarer Magnet für internationale Talente.

Natürlich ist kein System perfekt. Unterschiede in der Institutionskultur, administrative Hürden oder ungleiche Förderlandschaften bestehen weiterhin. Erfahrungen können je nach Disziplin variieren. Doch entscheidend ist: Man muss den Wald sehen, nicht nur die Bäume. In den letzten 20 Jahren hat Österreich in der Forschung eine stille Revolution erlebt. Heute spielt das Land international in der Topliga – besonders in den Bereichen Life Sciences und Quantenphysik.

Drei Nobelpreise der letzten Jahre haben Verbindungen zu Österreich. In den Life Sciences übertreffen österreichische Einrichtungen – wie mein Institut, das IMBA – internationale Vergleichswerte deutlich. Die Erfolgsquote bei ERC-Förderungen liegt bei uns bei 60 Prozent, im internationalen Schnitt bei nur 13 Prozent. Pro Kopf liegt Österreich bei ERC-Förderungen im Bereich Life Sciences sogar vor Deutschland – ein Zeichen nicht nur für Talent, sondern auch für hervorragende Rahmenbedingungen. Diese Erfolge sind das Ergebnis einer konsequenten Wissenschaftspolitik mit steigenden Budgets in den letzten Jahren. Wichtig ist nun, diesen Kurs fortzusetzen.

Eine besondere Stärke Österreichs ist, dass hier Grundlagenforschung als eigenständiger Wert anerkannt wird – Forschung um der Erkenntnis willen. Viele der großen medizinischen Durchbrüche von heute haben ihren Ursprung in der Neugier von Forscherinnen und Forschern, die etwa Bakterien, Hefen, Fruchtfliegen oder Schlangengifte untersucht haben. Ohne diesen Drang, die Natur zu verstehen, gäbe es viele der modernen Medikamente nicht.

In den USA ist die Kultur, wissenschaftliche Erkenntnisse in Start-ups und neue Produkte zu übersetzen, stärker ausgeprägt. Junge Menschen gründen Unternehmen, Investorinnen und Investoren setzen bewusst auf riskante, innovative Ideen. Vielleicht wäre es auch für Österreich spannend, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Finanzierung von Biotech-Start-ups eine ebenso wertvolle und aufregende Form gesellschaftlichen Engagements sein kann – vergleichbar mit der Förderung von Kunst oder Sport.

Als amerikanische Wissenschaftlerin, die Österreich nicht nur als Arbeitsort, sondern auch als Heimat gewählt hat, kann ich eines mit Überzeugung sagen: Österreicherinnen und Österreicher haben keinen Grund für ein Minderwertigkeitsgefühl. Im Gegenteil – sie sollten stolz sein auf das, was hier bereits Großartiges geschaffen wurde. Österreich ist nicht bloß ein Nutznießer des internationalen Austauschs von Talenten, sondern selbst ein Ziel für kluge Köpfe aus aller Welt. Mit Engagement, Weitblick und Leidenschaft haben viele dazu beigetragen, dass Österreichs Forschung heute ein strahlender Leuchtturm in der weltweiten Wissenschaftslandschaft ist. Das verdient Anerkennung – und es ist höchste Zeit, das zu feiern.

Die englische Originalfassung dieses Beitrags finden Sie auf der Website der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Im Gespräch mit Elly Tanaka

Über Elly Tanaka

Elly Tanaka ist wissenschaftliche Direktorin des IMBA – des Instituts für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die US-amerikanische Biochemikerin studierte an der Harvard University und der University of California, San Francisco, bevor sie zunächst nach London und später an ein Max-Planck-Institut in Dresden wechselte. Seit 2016 forscht sie am Vienna BioCenter im Bereich der Regenerationsbiologie. Elly Tanaka ist weiterhin eng mit der akademischen Gemeinschaft in den USA verbunden und wurde im Jahr 2023 in die US National Academy of Sciences gewählt.